№0056〜黒埼の家 改修事例報告

報告:宮崎建築 宮崎直也

・設計 監理 宮崎建築 宮崎直也

・施工 宮崎建築

・設計期間 2014.6~2014.9

・工事期間 2014.10~2015.1

・所在地 新潟市西区

・築年数 1975年(昭和50年)築40年

・構造、規模 木造2階建て 延床面積:101.72㎡

□お施主様の要望、課題

・築40年の建売住宅の改修。

・屋根、外壁共に劣化あり。改修が必要な時期に。

・設備や内装も傷みが見られリフォームを検討。

・耐震性に不安があり、必要があればリフォームに合わせ補強をしたい。

・冬、とにかく寒くトイレやお風呂に行くのも大変。

・冬、窓面の結露がひどい。

・子供さんが独立され現在はご夫婦のみの生活。使用していない部屋もあるがリフォームするべきか。

・リフォームの補助制度などあれば活用したい。

□改修の方針

・屋根、外壁は建築当初のままでこれまで改修はしていない。今回の工事で屋根葺き替え、外壁貼り替え。

・耐震診断を行い評点が低い場合は耐震改修を行い評点を1.0以上とする。

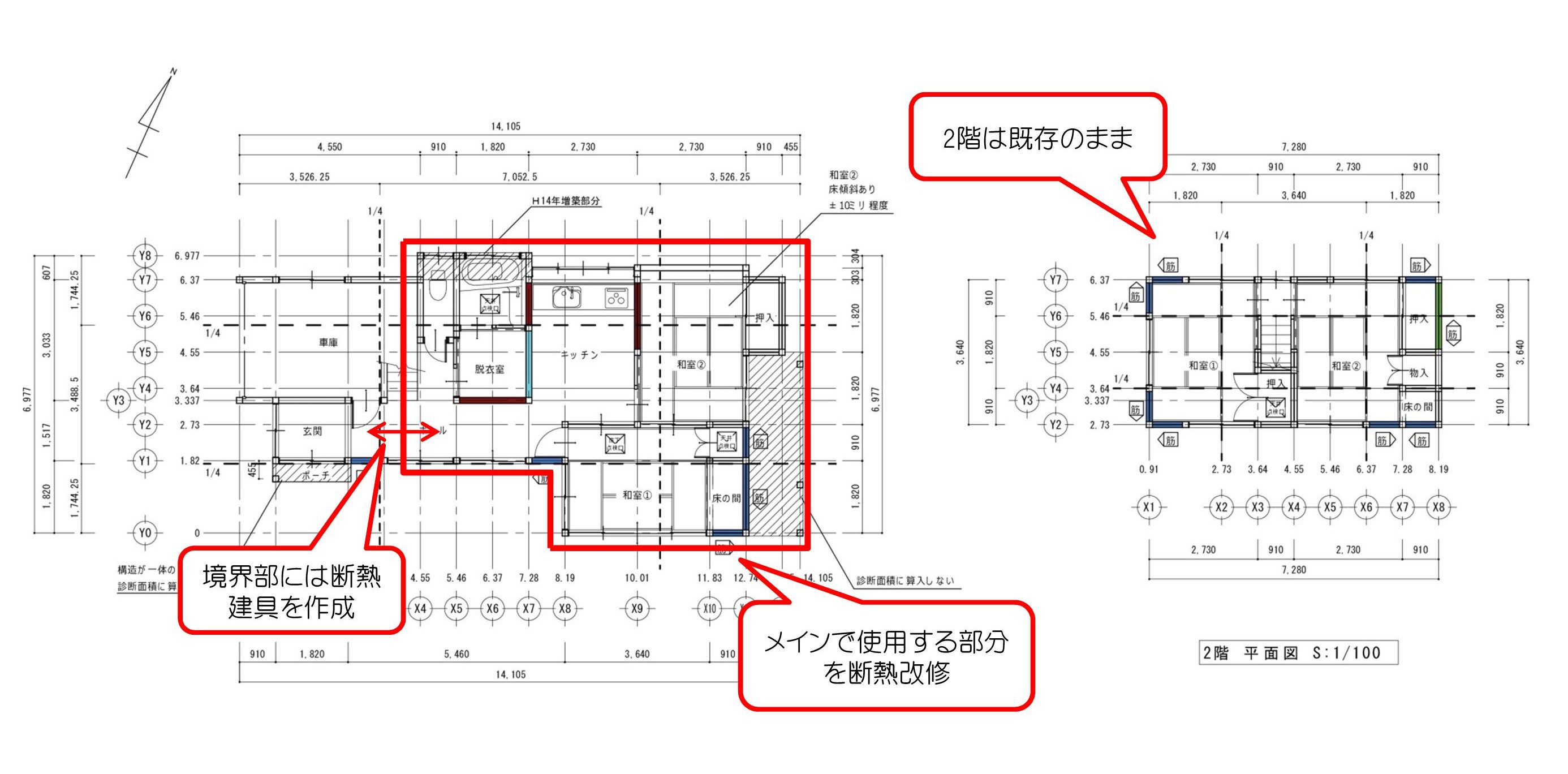

・断熱改修は水廻り、リビング、寝室などを中心に生活スペースをゾーニングして行う。

・断熱区画はサッシを高性能品に交換。暖房、換気も同時に計画をする。

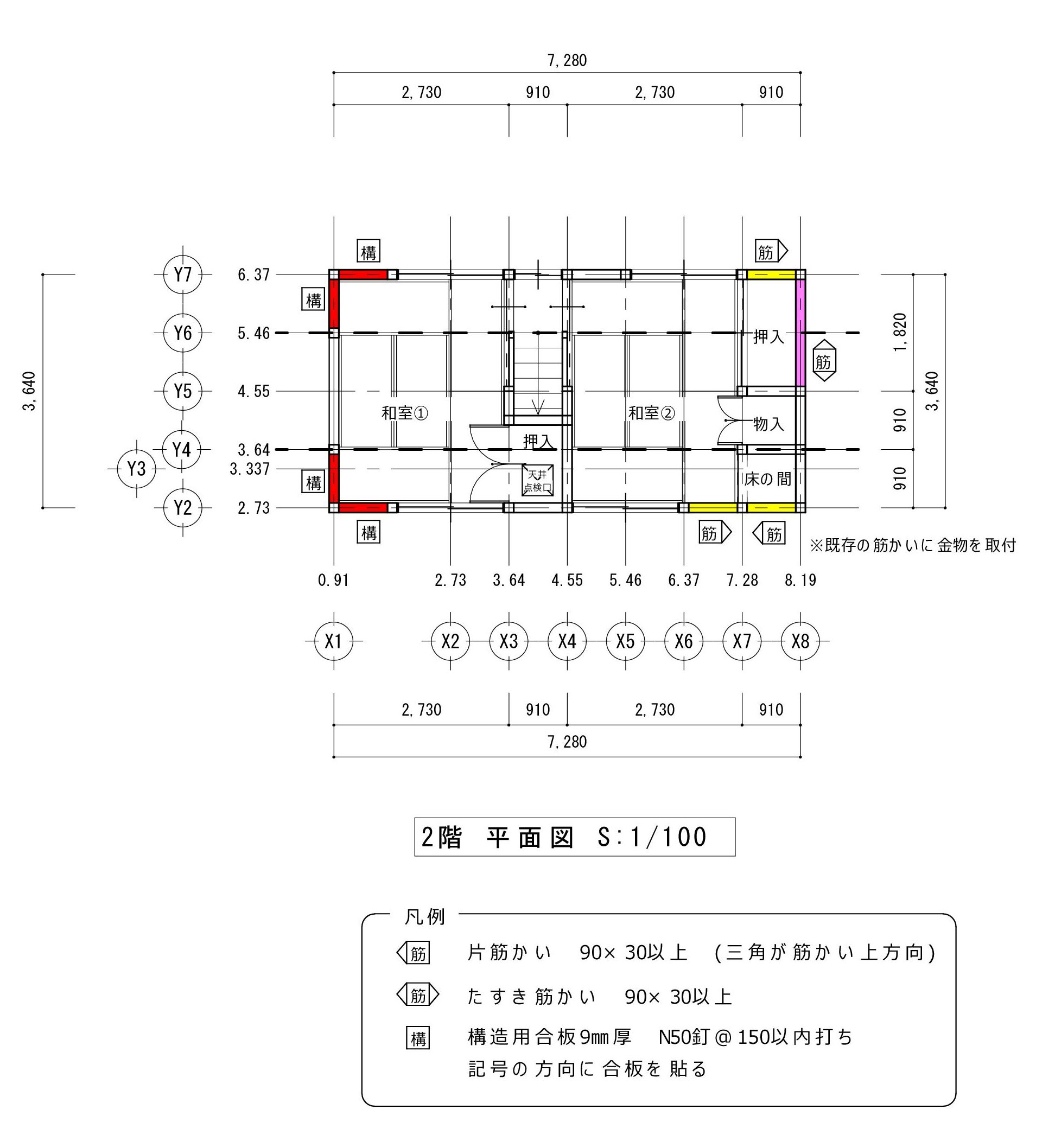

・2階はほぼ物置としての使用なので内装や断熱仕様は現状のまま。耐震補強のみを行う。

・新潟市の耐震改修の補助制度を利用する。

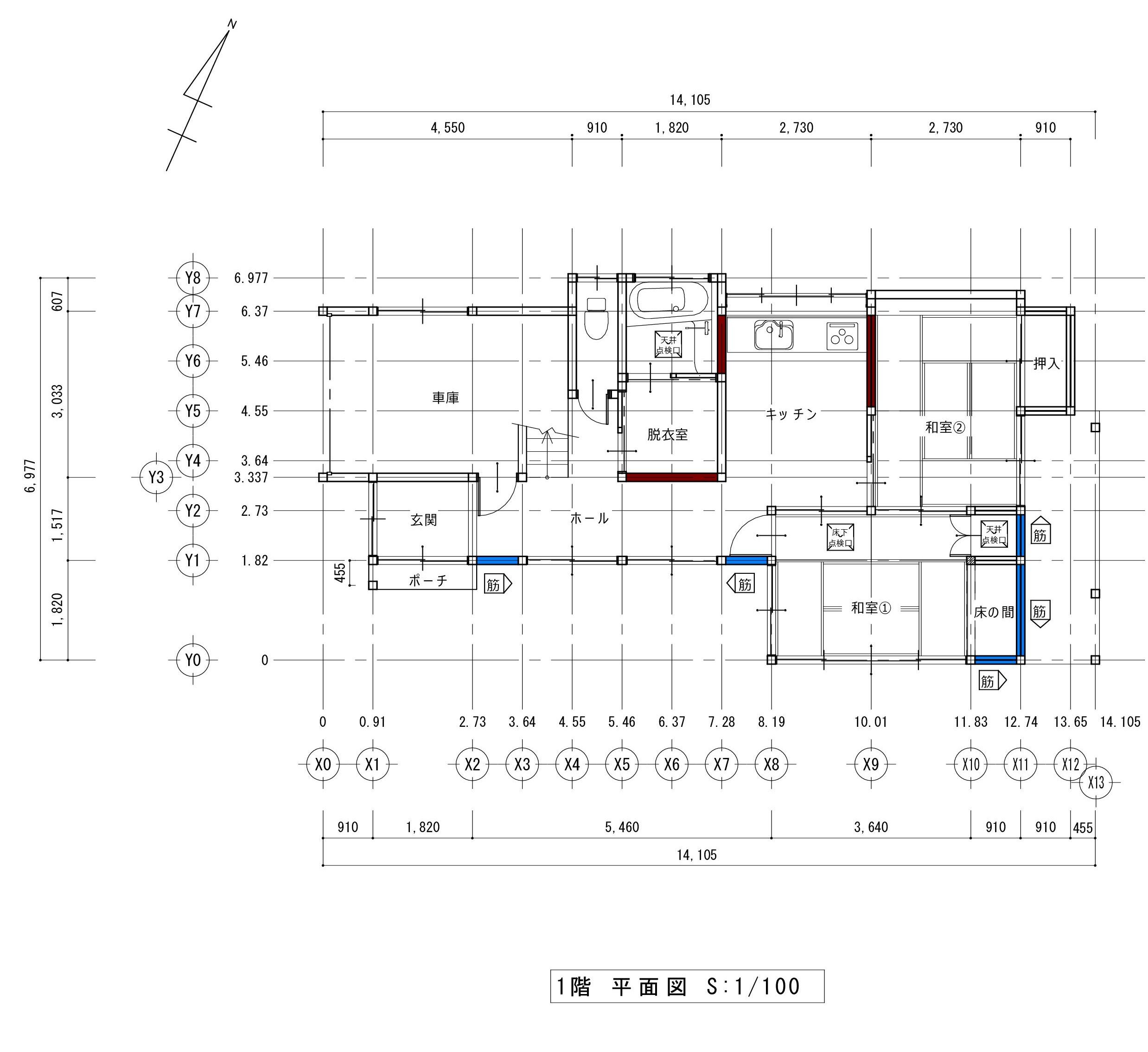

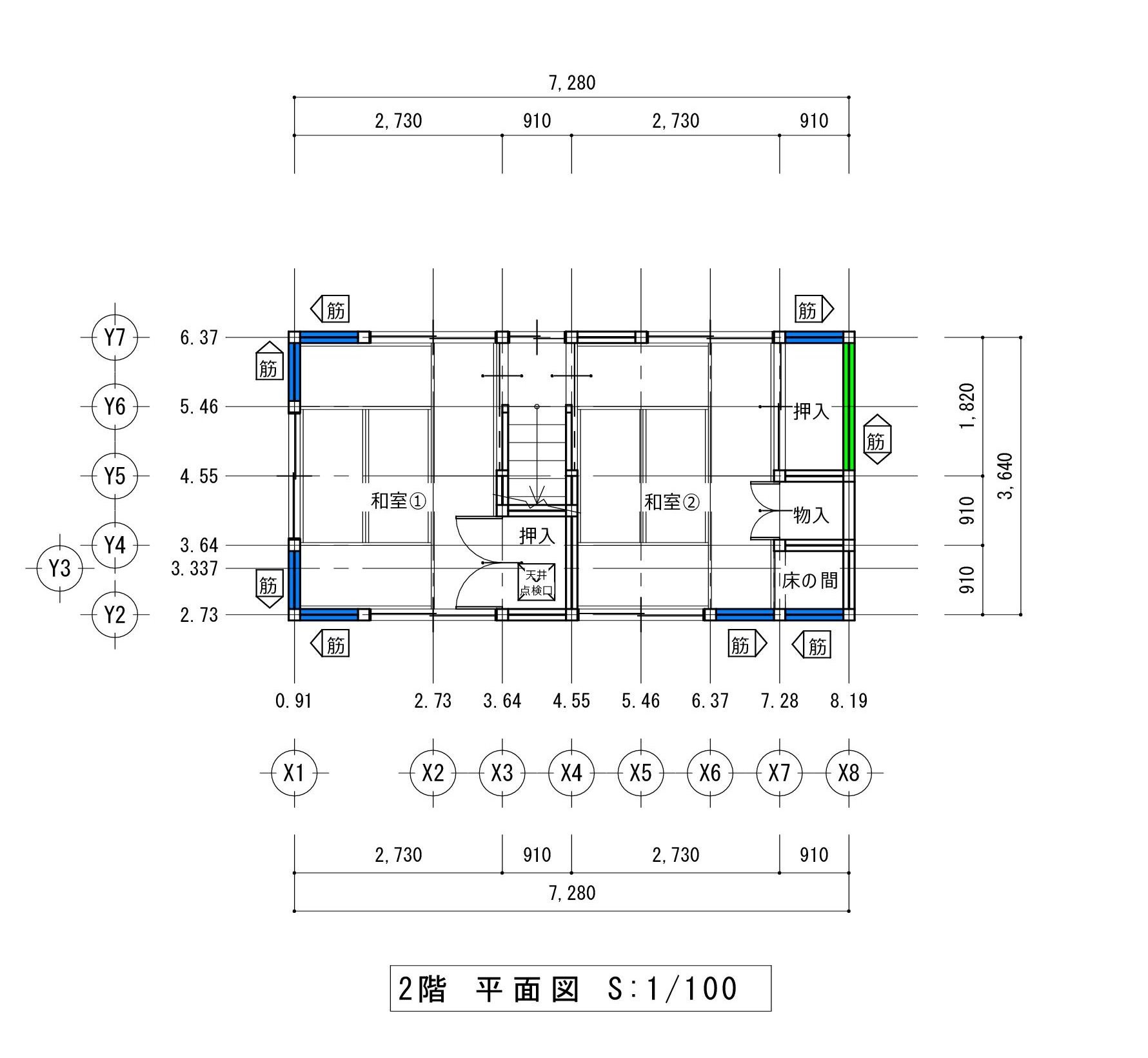

平面図 既存

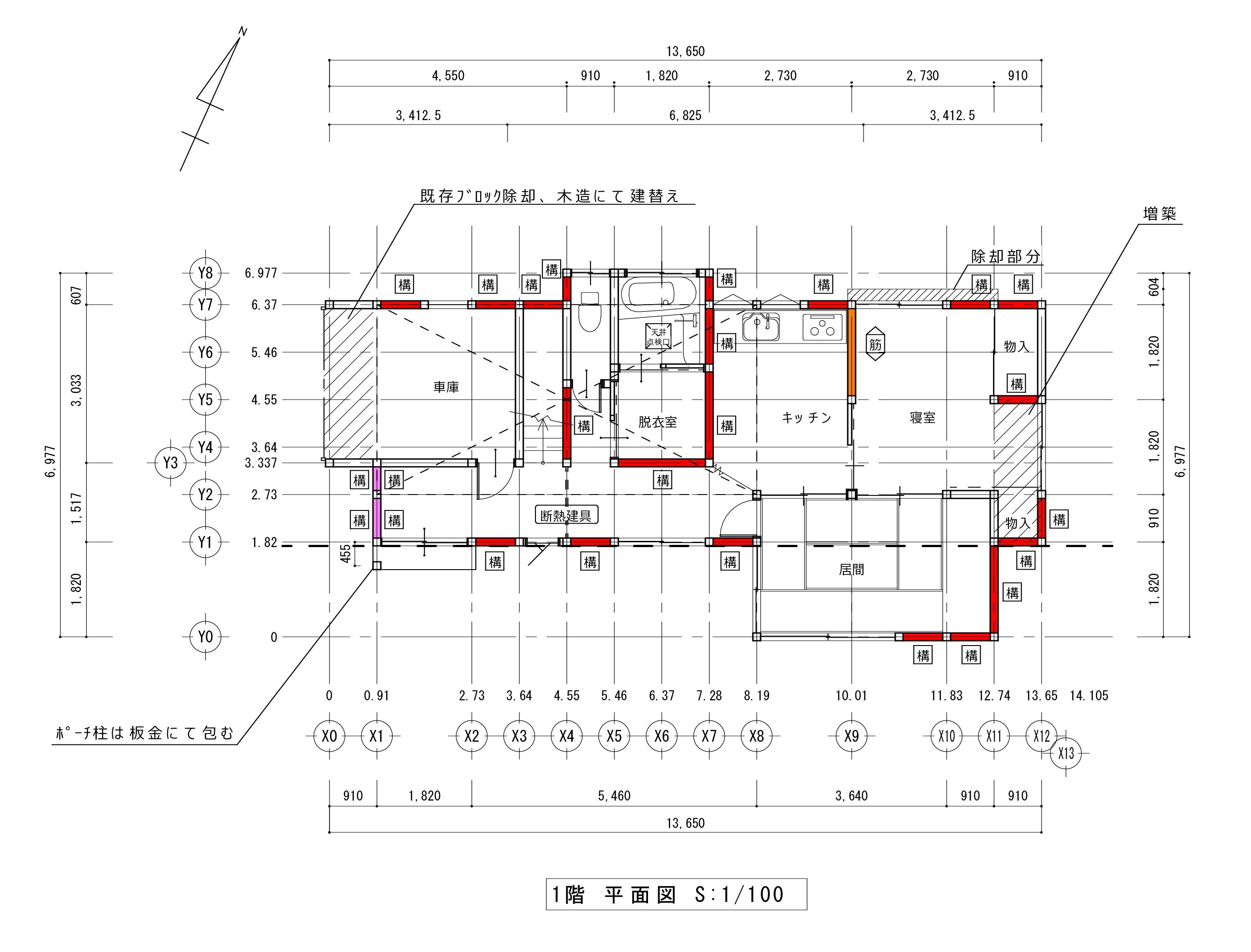

平面図 改修後

断熱改修ゾーニング

□現地調査

既存外観

ポーチ柱劣化あり

小屋裏にて筋交い寸法を確認

小屋裏筋かいを確認、断熱材は無し

床下、根がらみ無し、束の寸法も小さい

各室の入口は30~40㎜の段差あり

□補強工事

解体はほぼ手作業にて行う。既存のまま工事をしない箇所を傷めないよう神経を使う。

屋根の葺き替え工事。既存瓦を撤去しガルバリウム鋼板に葺き替え。

屋根材を軽くすることで耐震性能を向上させる。屋根構面は合板により補強。

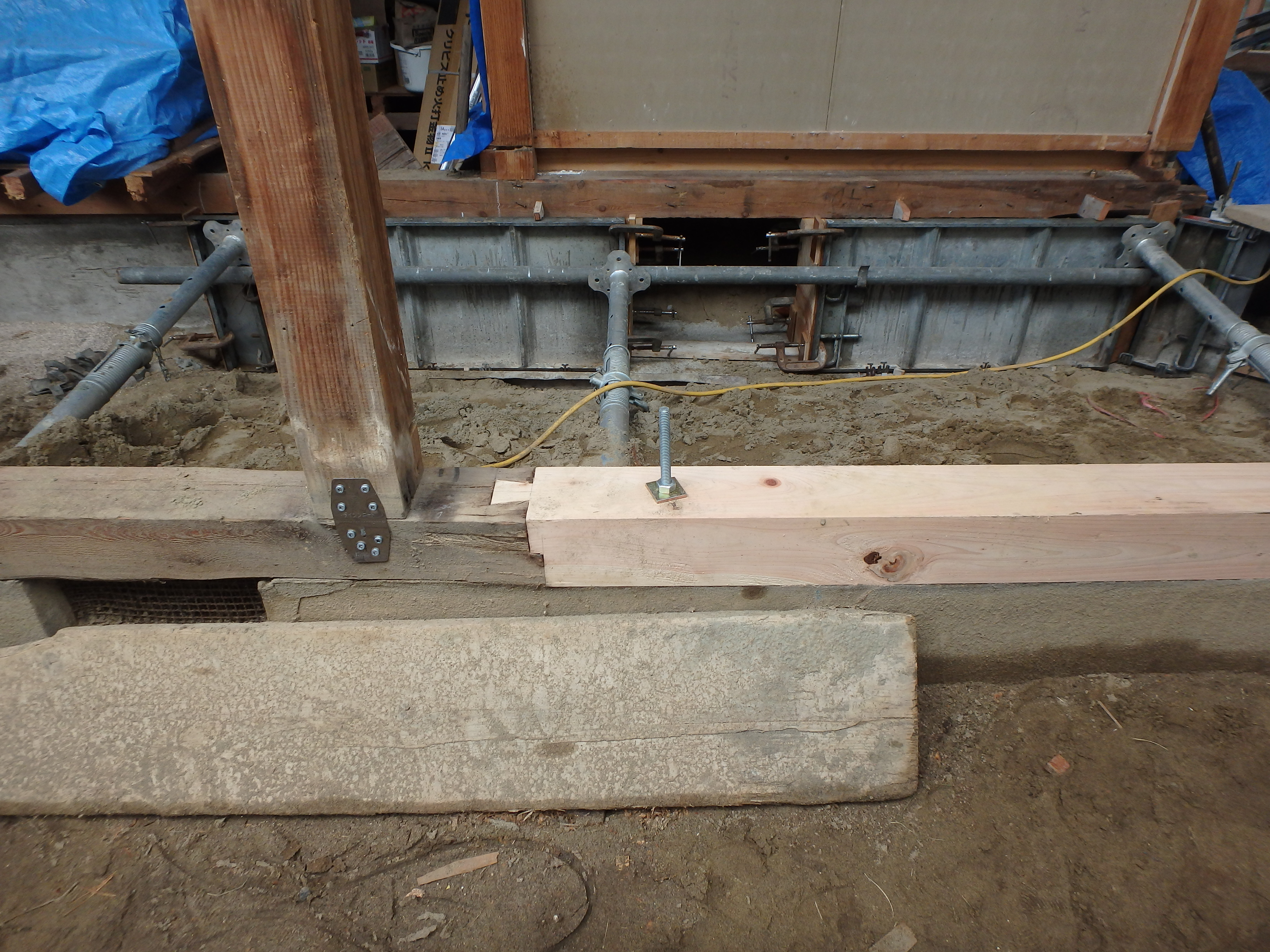

耐力壁直下を中心に基礎を補強。重機が入らないため基礎工事もほぼ手作業。

手作業の場合工期が通常よりも掛かりコストも割高になる場合がある。

基礎アンカー増設、柱頭柱脚などの接合部は金物補強、合板による耐力壁の増設。

耐震診断の結果をもとに根拠を明確にし補強。

劣化箇所は交換、梁せいが不足な箇所は補強。

床下は防湿シートを敷き込み砂で押える。床を撤去しない箇所は床下から断熱材を施工。

(左)床、壁の取り合いは先行して防湿シートを施工。確実に気流を止める

(右)新規床組みの箇所は新築と同様の施工方法。

ゾーニングをしての改修のため1階天井、2階床の間も断熱、気密処理が必要になる

施工者の技能、知識とも高いものが要求される。

断熱材施工、気密シート張り。天井はロックウール吹込み。

天井裏は既存配線など凹凸が多いので隙間なく充填できるブローイングを選択することが多い。

改修の場合は特に天井の気密処理を慎重に行う。

竣工写真

□改修を終えて

・耐震性 工事前の最少評点は0.08であったが改修工事後は1.24まで向上した。

・断熱性 熱計算ソフトによる算定Q値は工事前13.9 工事後2.2となり断熱区画は新築住宅並みに断熱性を高めることが出来た。

・バリアフリー 床改修を行うことで各部屋の段差を解消できた。

黒埼の家改修工事では屋根、外壁の更新のタイミングと重なったため耐震性、断熱性を向上させる工事が比較的容易であった。

耐震改修は新潟市の補助制度を利用することで耐震診断判定会の意見を聞くことが出来、補強計画を立てるうえで参考になった。

断熱改修は熱計算ソフトを利用し費用対効果が最大になるよう各部位の仕様を決定した。

ゾーニングをしての断熱改修は初めてのケースだったが大きな問題なく終えることが出来た。温熱境界部分で処理が複雑になる箇所があり、現場での指示や施工図など今後工夫が必要と感じた。

お引渡しが冬だったこともあり「とても暖かくなった。」と喜びの声をいただいた。断熱性を高めることで冬でも戸を閉め切る必要が無く開放的な暮らしが出来るようになったことも満足度の向上につながったと考える。

耐震性の向上は日々の暮らしの中で実感することは少ないがいつか訪れる地震への備えができたことの安心感は大きいと考える。